辣椒花盛开,摇曳生姿。商周先民追随他们的脚步,在桐庐山开启了中国矿冶文明的大门。从此,“冈南宝藏”的焚烧持续了3000年。

11月5日至6日,省住房城乡建设厅、省文化和旅游厅专家组莅临黄石市,对国家历史文化名城申报工作进行评估。他们对黄石文化遗产保护的成效表示赞赏,一致同意推荐申报。 11月13日至14日,第四届全国工业遗产大会将在这里举行,这里“石成金”。聚焦黄石国家,探索工业遗产保护利用的“黄石展示柜”。

保持火光不灭,点燃文明之泉。

桐庐山古铜矿遗址

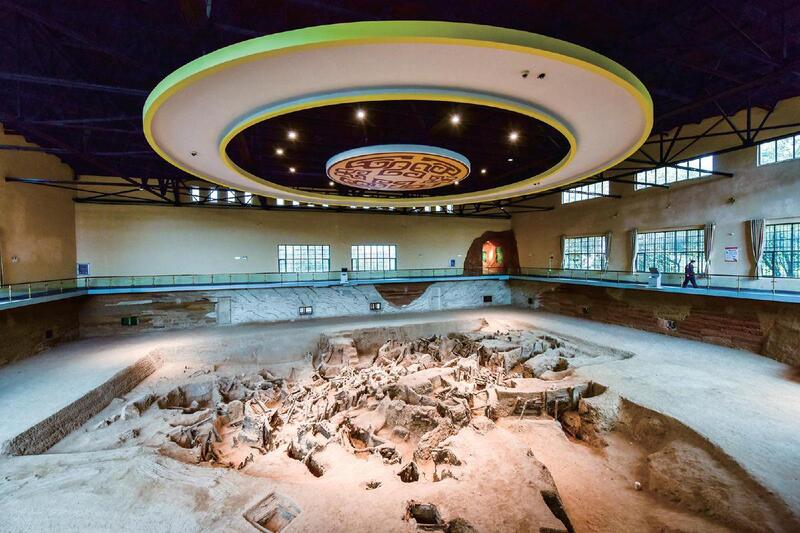

走进古桐庐山铜矿遗址,商代的采矿工具在这里无声地诉说着过去千年的故事。露天矿的竖井、巷道交织地下矿脉,竖井开采技术逐步进步。高炉是炽热的,在青铜时代,铜冶炼过程使用三种类型的火。 “胆浸炼铜法”诞生于晚唐五朝,在世界冶金史上铸就了辉煌的历史。

这种矿物衍生的工业资源深深植根于这片肥沃的土壤,并嵌入到黄石市的 DNA 中。

新中国成立后,黄石被划为国家“一五”规划重点矿业工业区,建设了27个重点工业项目。大冶特钢、华新水泥等公司产品托起武汉长江大桥、葛洲坡巨浪的雄伟,以产业实力支撑国家重大工程建设。

进入新时代,黄石炉必将取得更大的辉煌。特钢助力航母探索海洋,神舟观测天空。超低温压缩机、工业机器人等基础技术不断进步,船舶换热器已全面国产化。这座昔日的工业城市正用它的火力和坚韧,为祖国的重生打下强国的坚实基础。

这种深厚的积累造就了丰富的工业遗产,这在国内是罕见的。黄石市现有全国重点文物保护单位8处,其中国家级工业遗产地3处(汉阳平社大冶钢厂、桐庐山铜矿、华新水泥厂)。 2011 年,省政府特批设立“湖北黄石工业遗产区”,将桐庐山旧铜矿、大冶铁矿东部露天开采、汉阳平煤钢厂、华新水泥厂等四大遗产地纳入综合保护区。

大冶铁矿东露天采场

文化遗产普查是发现文化遗产源头、保护文化遗产历史根源的基础性工程。为遗产的保护、传承和利用提供科学依据。早在“四大规划”启动之前,黄石就率先颁布了《黄石工业遗产保护条例》专门规定,以法律的形式制定遗产保护的“条例”。随后,黄石市成立了市工业遗产保护中心和市文化遗产保护中心,并不断建设大力推进黄石矿冶工业遗产保护利用和世界文化遗产申报。

汉阳平煤铁工厂旧址

2019年,黄石市公布了第一批全市工业遗产名录,19处传递城市记忆的工业遗产成功入选。这些让人感受到时代温暖的“工业痕迹”,带动了工业遗产地的系统保护和复兴。 “四次综合研究”期间,黄石完成1776件高级别文物数据录入、上传和审核,其中新发现366件,为全市文物图谱注入新活力。

黄石市工业遗产专题研究正在有条不紊地推进。发现了近200件新发现的工业文物,并记录了71件。全市产业形势日趋明朗。“登记入库不是终点,而是动态保护体系的起点。我们始终按照‘一物一档’标准保护每一块工业印章。”市文化遗产保护中心副主任阮鹏说。

从“片区实验”到“覆盖全域”,从遗产家族葱的发现到精神财富的发现,“这些散布在全市各地的工业纪念品,见证了‘三千年一遇’的火的传承,展现了‘点石成金’的智慧,形成了荆州文化遗产的工业基因。”荆州文保中心主任夏鹏说。

我们保护城市基础的最初目标没有改变。

在黄石,对文化遗产的特殊依恋深深植根于这座城市的精神内核。这个综合体的中心是代代相传的工业文化化。这里不仅有追求卓越的工匠精神,还有对遗产和历史的尊重。它蕴含着一种意识,也展现了这座城市舍小利大利的责任感。

华新文化园1907

华新水泥厂始建于1907年,是中国最早的水泥生产企业之一。 2007年,因发展需要,华新水泥乔迁新址。城市主商圈的老工厂将何去何从?

“华新是黄石工业的‘活化石’,拆了就再也回不来了。让我们在不破坏历史的情况下振兴这座城市,在不破坏旧的情况下建设新的城市,我们不能在城市的发展中破坏产业的根。”黄石市委、市政府正在进一步研究。

华新泥厂旧址一定要保留!文化财产部门迅速通报进行了实地研究并制定了保护计划。如今,华新1907文化园内,每一处铆钉、每一处拱门都还原了那个时代的工业风貌。老窑炉、古厂房等设备被完美保存,成为展示中国水泥工业发展历程的“立体博物馆”,成为黄石人民缅怀工业历史的精神地标。废墟传承过去,文明丰富现在。每一代人都有自己的责任。铜绿山古铜矿遗址的保护和开发是黄石工业遗产保护和利用的活生生的例子。

20世纪70年代末,地质调查发现该遗址地下蕴藏着丰富的铜矿资源。按照当时的采矿技术,每年的利润可达数十亿元。当面临“挖矿盈利”和“保护遗址”的选择时,黄石并没有做出选择。估计。他立即要求保护遗址,并与国家组织的专家组一起开展了长达八年的考古发掘和保护工作。最终,黄石放弃商业开采,将遗址列为重点文化遗产保护区,并投资建设考古遗址博物馆,成为世界上保存古代矿冶遗址的罕见范例。

根深蒂固的工业遗产保护情感转化为推动黄石工业遗产保护利用的实际行动。

原华新水泥厂核心生产区修复历时10余年,将破旧的老厂房改造成集文物展览、文化体验于一体的博物馆。 。

桐庐山古铜矿遗址保护工程持续推进。12年来,黄石完成了一老一新两座博物馆、四方堂墓地展示保护工程、游客中心建设。建设国家级考古遗址公园,创建国家4A级旅游景区。

“十四五”期间,黄石对20余处国家级重点文物保护单位实施保护修缮利用工程,投入专项资金近3亿元。

无论是华新水泥古厂的“涅槃重生”,还是铜绿山古铜矿遗址的“科学保护”,这些努力的背后,都是对黄石文物的尊重和对文化文脉的执着。

振兴赋能闪耀时代光芒

在华新水泥厂的旧址上,昔日的巨型钢铁厂已重获新生。欧拉矿渣仓库改造成艺术馆花边,新的站台被改造成美术馆和小剧院,旧工厂里堆满了书籍和烟花。

黄石以最小的干预保护工业遗产的真实性,让古建筑默默地诉说着千年的故事,成为“活的历史教科书”。同时,打破“单一展览”的界限,迈向文化博物馆、文化创意、文化旅游、文化商业“多元化服务”的新境界。

目前,华新1907文化园已成为黄石市及周边城市的“网红登记地”,文化企业入住率达到95%,真正实现了“保护-利用-效益”的良性循环。

“一语双关黄石工业遗产活化利用的决定性因素在于‘基础设施’的重新定义。它不再只是道路,“不是桥梁、工厂,而是‘物质、政治、数字、人力资源’四位一体的合作体系。”原国家旅游局监督管理司司长、全国城市基础设施工商会新文旅融合科组长彭志凯对这一基础设施的效果表示感谢,盘活了黄石的工业遗产。

《因为青铜》是一部沉浸式博物馆剧

为“重振”“沉睡”的矿冶文明,黄石引入数字技术,构建“线上+线下”协同振兴模式。 10月17日,题为《青铜与火的史诗:“青铜文明的诞生”》的直播吸引了超过80万线上线下参与,网友评论:“超级解渴的文化”,被赞为“一堂开放交流的课”。

现场直播奥德卡斯特聚焦于古桐庐山铜矿遗址。特邀桐庐山国家考古遗址公园高级顾问吴洪潭先生,带领观众进行沉浸式探索。利用数字技术打破时间和空间的限制,全景展示了铜矿开采和冶炼的整个链条,从矿石样品到青铜器,从古代冶炼工具到现代技术展品。

线下,游客可以近距离欣赏珍贵文物,观看青铜文化情景剧《为了青铜》。线上推出小程序,包含在线语音导览、在线展厅、3D文物空间等内容,让游客足不出户“步行”到遗址,展示了黄石振兴工矿遗产的多元创意。

让工业记忆“活”在当下,让生态之美“呈现”在眼前。黄shi不仅利用数字技术打破时间和空间的限制,更让工业场地在生态修复的背景下焕发出自然与人类的双重魅力。

20世纪80年代以来,黄石矿不断努力,投入数千万元,在废弃岩场成功种植黑槐树120万多棵。 366万平方米的矿渣地一经暴露,逐渐被茂密的树影所覆盖,成为亚洲最大的硬岩复垦基地,形成了黄石国家矿业公园。

生态背景绘制,开启文化、旅游、体育、商业深度融合的新篇章。现在的黄石国家矿业公园不再是单一的工业区,而是集工业旅游、科普教育、休闲娱乐于一体的4A级国家级景区。还被打造为全国工业旅游典范遗址、国家工业遗产旅游基地等,并被收录于2024年版中国国家图文版第二册七年级地理教材,成为“教材中的中国名片”。

这块石头的魅力可以追溯到几千年前,这个节日也延续了它古老的风格。黄石利用节庆相亲,促成高雅活动。黄石利用传统节日、文化遗产日和博物馆日。我们为校园和社区提供平装书《铜绿山寻宝》、媒体产品《文物中的黄石》和系列课程《文物讲述历史》。

为彰显文化底蕴,广泛传播文化底蕴,黄石还在全国推广“工业印记游”、“奇幻大地探险游”、“田园风情游”、“神秘奇观游”4条精品旅游线路。兰德之旅”。

“工业遗产的保护和利用不仅保护了历史,也为城市发展注入了文化动力。 “我们将继续探索如何让古老遗产进一步焕发活力,让其在新时代大放异彩。”市文物保护局党组书记皮正茂表示。记者李木生、梁建义、朱达)

辣椒花盛开,摇曳生姿。商周先民追随他们的脚步,在桐庐山开启了中国矿冶文明的大门。从此,“冈南宝藏”的焚烧持续了3000年。

11月5日至6日,省住房城乡建设厅、省文化和旅游厅专家组莅临黄石市,对国家历史文化名城申报工作进行评估。他们对黄石文化遗产保护的成效表示赞赏,一致同意推荐申报。 11月13日至14日,第四届全国工业遗产大会将在这里举行,这里“石成金”。聚焦黄石国家,探索工业遗产保护利用的“黄石展示柜”。

保持火光不灭,点燃文明之泉。

桐庐山古铜矿遗址

走进古桐庐山铜矿遗址,商代的采矿工具在这里无声地诉说着过去千年的故事。露天矿的竖井、巷道交织地下矿脉,竖井开采技术逐步进步。高炉是炽热的,在青铜时代,铜冶炼过程使用三种类型的火。 “胆浸炼铜法”诞生于晚唐五朝,在世界冶金史上铸就了辉煌的历史。

这种矿物衍生的工业资源深深植根于这片肥沃的土壤,并嵌入到黄石市的 DNA 中。

新中国成立后,黄石被划为国家“一五”规划重点矿业工业区,建设了27个重点工业项目。大冶特钢、华新水泥等公司产品托起武汉长江大桥、葛洲坡巨浪的雄伟,以产业实力支撑国家重大工程建设。

进入新时代,黄石炉必将取得更大的辉煌。特钢助力航母探索海洋,神舟观测天空。超低温压缩机、工业机器人等基础技术不断进步,船舶换热器已全面国产化。这座昔日的工业城市正用它的火力和坚韧,为祖国的重生打下强国的坚实基础。

这种深厚的积累造就了丰富的工业遗产,这在国内是罕见的。黄石市现有全国重点文物保护单位8处,其中国家级工业遗产地3处(汉阳平社大冶钢厂、桐庐山铜矿、华新水泥厂)。 2011 年,省政府特批设立“湖北黄石工业遗产区”,将桐庐山旧铜矿、大冶铁矿东部露天开采、汉阳平煤钢厂、华新水泥厂等四大遗产地纳入综合保护区。

大冶铁矿东露天采场

文化遗产普查是发现文化遗产源头、保护文化遗产历史根源的基础性工程。为遗产的保护、传承和利用提供科学依据。早在“四大规划”启动之前,黄石就率先颁布了《黄石工业遗产保护条例》专门规定,以法律的形式制定遗产保护的“条例”。随后,黄石市成立了市工业遗产保护中心和市文化遗产保护中心,并不断建设大力推进黄石矿冶工业遗产保护利用和世界文化遗产申报。

汉阳平煤铁工厂旧址

2019年,黄石市公布了第一批全市工业遗产名录,19处传递城市记忆的工业遗产成功入选。这些让人感受到时代温暖的“工业痕迹”,带动了工业遗产地的系统保护和复兴。 “四次综合研究”期间,黄石完成1776件高级别文物数据录入、上传和审核,其中新发现366件,为全市文物图谱注入新活力。

黄石市工业遗产专题研究正在有条不紊地推进。发现了近200件新发现的工业文物,并记录了71件。全市产业形势日趋明朗。“登记入库不是终点,而是动态保护体系的起点。我们始终按照‘一物一档’标准保护每一块工业印章。”市文化遗产保护中心副主任阮鹏说。

从“片区实验”到“覆盖全域”,从遗产家族葱的发现到精神财富的发现,“这些散布在全市各地的工业纪念品,见证了‘三千年一遇’的火的传承,展现了‘点石成金’的智慧,形成了荆州文化遗产的工业基因。”荆州文保中心主任夏鹏说。

我们保护城市基础的最初目标没有改变。

在黄石,对文化遗产的特殊依恋深深植根于这座城市的精神内核。这个综合体的中心是代代相传的工业文化化。这里不仅有追求卓越的工匠精神,还有对遗产和历史的尊重。它蕴含着一种意识,也展现了这座城市舍小利大利的责任感。

华新文化园1907

华新水泥厂始建于1907年,是中国最早的水泥生产企业之一。 2007年,因发展需要,华新水泥乔迁新址。城市主商圈的老工厂将何去何从?

“华新是黄石工业的‘活化石’,拆了就再也回不来了。让我们在不破坏历史的情况下振兴这座城市,在不破坏旧的情况下建设新的城市,我们不能在城市的发展中破坏产业的根。”黄石市委、市政府正在进一步研究。

华新泥厂旧址一定要保留!文化财产部门迅速通报进行了实地研究并制定了保护计划。如今,华新1907文化园内,每一处铆钉、每一处拱门都还原了那个时代的工业风貌。老窑炉、古厂房等设备被完美保存,成为展示中国水泥工业发展历程的“立体博物馆”,成为黄石人民缅怀工业历史的精神地标。废墟传承过去,文明丰富现在。每一代人都有自己的责任。铜绿山古铜矿遗址的保护和开发是黄石工业遗产保护和利用的活生生的例子。

20世纪70年代末,地质调查发现该遗址地下蕴藏着丰富的铜矿资源。按照当时的采矿技术,每年的利润可达数十亿元。当面临“挖矿盈利”和“保护遗址”的选择时,黄石并没有做出选择。估计。他立即要求保护遗址,并与国家组织的专家组一起开展了长达八年的考古发掘和保护工作。最终,黄石放弃商业开采,将遗址列为重点文化遗产保护区,并投资建设考古遗址博物馆,成为世界上保存古代矿冶遗址的罕见范例。

根深蒂固的工业遗产保护情感转化为推动黄石工业遗产保护利用的实际行动。

原华新水泥厂核心生产区修复历时10余年,将破旧的老厂房改造成集文物展览、文化体验于一体的博物馆。 。

桐庐山古铜矿遗址保护工程持续推进。12年来,黄石完成了一老一新两座博物馆、四方堂墓地展示保护工程、游客中心建设。建设国家级考古遗址公园,创建国家4A级旅游景区。

“十四五”期间,黄石对20余处国家级重点文物保护单位实施保护修缮利用工程,投入专项资金近3亿元。

无论是华新水泥古厂的“涅槃重生”,还是铜绿山古铜矿遗址的“科学保护”,这些努力的背后,都是对黄石文物的尊重和对文化文脉的执着。

振兴赋能闪耀时代光芒

在华新水泥厂的旧址上,昔日的巨型钢铁厂已重获新生。欧拉矿渣仓库改造成艺术馆花边,新的站台被改造成美术馆和小剧院,旧工厂里堆满了书籍和烟花。

黄石以最小的干预保护工业遗产的真实性,让古建筑默默地诉说着千年的故事,成为“活的历史教科书”。同时,打破“单一展览”的界限,迈向文化博物馆、文化创意、文化旅游、文化商业“多元化服务”的新境界。

目前,华新1907文化园已成为黄石市及周边城市的“网红登记地”,文化企业入住率达到95%,真正实现了“保护-利用-效益”的良性循环。

“一语双关黄石工业遗产活化利用的决定性因素在于‘基础设施’的重新定义。它不再只是道路,“不是桥梁、工厂,而是‘物质、政治、数字、人力资源’四位一体的合作体系。”原国家旅游局监督管理司司长、全国城市基础设施工商会新文旅融合科组长彭志凯对这一基础设施的效果表示感谢,盘活了黄石的工业遗产。

《因为青铜》是一部沉浸式博物馆剧

为“重振”“沉睡”的矿冶文明,黄石引入数字技术,构建“线上+线下”协同振兴模式。 10月17日,题为《青铜与火的史诗:“青铜文明的诞生”》的直播吸引了超过80万线上线下参与,网友评论:“超级解渴的文化”,被赞为“一堂开放交流的课”。

现场直播奥德卡斯特聚焦于古桐庐山铜矿遗址。特邀桐庐山国家考古遗址公园高级顾问吴洪潭先生,带领观众进行沉浸式探索。利用数字技术打破时间和空间的限制,全景展示了铜矿开采和冶炼的整个链条,从矿石样品到青铜器,从古代冶炼工具到现代技术展品。

线下,游客可以近距离欣赏珍贵文物,观看青铜文化情景剧《为了青铜》。线上推出小程序,包含在线语音导览、在线展厅、3D文物空间等内容,让游客足不出户“步行”到遗址,展示了黄石振兴工矿遗产的多元创意。

让工业记忆“活”在当下,让生态之美“呈现”在眼前。黄shi不仅利用数字技术打破时间和空间的限制,更让工业场地在生态修复的背景下焕发出自然与人类的双重魅力。

20世纪80年代以来,黄石矿不断努力,投入数千万元,在废弃岩场成功种植黑槐树120万多棵。 366万平方米的矿渣地一经暴露,逐渐被茂密的树影所覆盖,成为亚洲最大的硬岩复垦基地,形成了黄石国家矿业公园。

生态背景绘制,开启文化、旅游、体育、商业深度融合的新篇章。现在的黄石国家矿业公园不再是单一的工业区,而是集工业旅游、科普教育、休闲娱乐于一体的4A级国家级景区。还被打造为全国工业旅游典范遗址、国家工业遗产旅游基地等,并被收录于2024年版中国国家图文版第二册七年级地理教材,成为“教材中的中国名片”。

这块石头的魅力可以追溯到几千年前,这个节日也延续了它古老的风格。黄石利用节庆相亲,促成高雅活动。黄石利用传统节日、文化遗产日和博物馆日。我们为校园和社区提供平装书《铜绿山寻宝》、媒体产品《文物中的黄石》和系列课程《文物讲述历史》。

为彰显文化底蕴,广泛传播文化底蕴,黄石还在全国推广“工业印记游”、“奇幻大地探险游”、“田园风情游”、“神秘奇观游”4条精品旅游线路。兰德之旅”。

“工业遗产的保护和利用不仅保护了历史,也为城市发展注入了文化动力。 “我们将继续探索如何让古老遗产进一步焕发活力,让其在新时代大放异彩。”市文物保护局党组书记皮正茂表示。记者李木生、梁建义、朱达)

从“氧化”到“炫耀”——点石成金——工业遗产保护增值的“黄石样本”——

2025-11-14